こんにちは、

ズボラさんでも楽しめる

家庭菜園ブログのくらこまです!

「土を使わずに植物を育てられる水耕栽培。興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない」と感じたことはありませんか?

この記事では、初心者でも簡単に始められる水耕栽培方法をご紹介します。

葉物野菜のループ栽培方法についても触れていますので、ゆるく楽しくお読みいただけたら幸いです。

水耕栽培について

水耕栽培とは

土を使わずに「養液」で植物を育てる方法です。根が直接養液に触れることで、効率よく栄養を吸収し、成長しやすくなります。

また、土の代わりに種をまいたり、植物の根を支えたりするために使うものを「培地(ばいち)」といいます。

養液とは

水耕栽培用の肥料を適量の水に溶かした液体のことです。これにより植物は必要な栄養を効率よく吸収します。

比較的育てやすい植物

水耕栽培で育てられる植物はさまざまですが、以下の植物は比較的育てやすいため、初心者にもおすすめです。

- 葉物野菜:リーフレタス、サラダ菜、小松菜、チマサンチュなど。

- ハーブ類:ルッコラ、バジル、パセリなど。

メリット・デメリット

水耕栽培のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

- 省スペースで栽培可能:小さい容器で育てられるため、室内やベランダでもOKです。

- 季節を問わず栽培可能:天候に左右されず、育ちやすい環境を調整しやすいです。

- 害虫がつきにくい:土を使わないため、特に土に発生する虫が少ないです。

- 成長が早い:根が直接養液に触れるため、土よりも効率よく栄養を吸収できます。

- 収穫後の処理がラク:土を使わないため、収穫後に根や葉を洗う手間が少ないです。

- 室内栽培でのメリット:外に出ずに収穫できるので便利です。

デメリット

- 定期的な管理が必要:養分(液体肥料を溶かした水)の補充や交換が必要です。

- 水質管理:容器内を清潔に保ち、藻の発生や根腐れを防ぐなどの管理が必要です。

- 徒長(とちょう)の心配:光が不足すると「徒長」が起こることがあります。

「徒長」とは、植物の茎や葉がひょろひょろと細長く伸びてしまうことです。また、肥料過多、高温多湿、密植などでも徒長しやすくなります。 - 電気代がかかることも:光が足りないときは、植物育成用LEDライトで補えますが、その分の電気代がかかります。

- 設備次第で費用がかかる:100円ショップの材料で始められますが、本格的な設備を導入すると費用がかかることもあります。

必要なもの

今回は、以下を使った水耕栽培方法をご紹介します。

必要なもの

■容器(ザル・ボウル)

■培地(ハイドロボール)

■種(育てる植物の種)

■肥料(水耕栽培用)

■水(水道水でOK)

あると便利なもの

■アオコ対策用の道具(アルミシート)

■植物育成用LEDライト

■霧吹き

■根腐れ防止材(珪酸塩白土)

■空間を作るための道具(猫除けマット)

このほかにも水耕栽培に使えるものがあり、こちらの記事にまとめましたので、よかったらご覧ください。

種まきの種類

種まきには「ばらまき」「すじまき」「点まき」と3つの方法があります。

水耕栽培の種まき方法は、ほとんどが「ばらまき」です。

- ばらまき:溝や凹みを作らず、全体に種を均一にまく方法です。

- すじまき:指や道具で溝を作り、その溝に沿って均等に種をまく方法です。

- 点まき:一定の間隔をあけて1か所に数粒ずつ種をまく方法です。

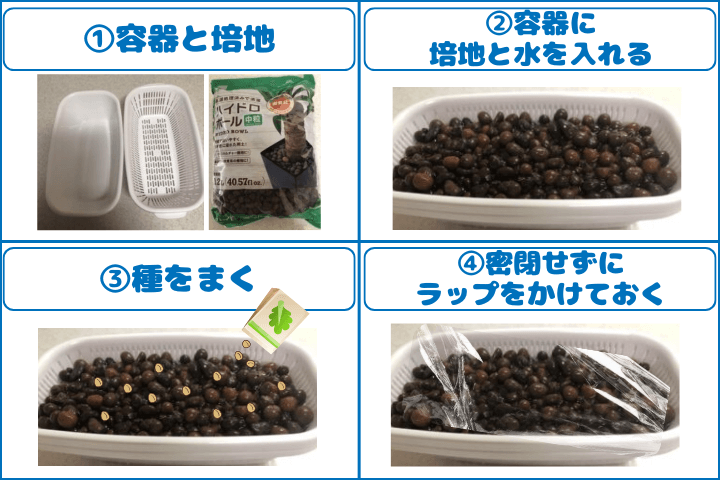

種まきの手順

今回は「ばらまき」の種まき方法と、ザル・ボウルを容器として使用し、ハイドロボールを培地として使う方法をご紹介します。

培地(ばいち)を準備する

「培地(ばいち)」とは、土の代わりに、種をまいたり、植物の根を支えるものです。

今回は、一例としてハイドロボールを使う方法をご紹介します。

作業手順

- ボウルにザルをセットし、ハイドロボールを入れます。

- 初めてハイドロボールを使うときは、必ず洗ってから使ってください。(洗い方は以下の「ハイドロボールの洗い方」をご覧ください。)

- 水を、ハイドロボールの頭が水面から少し出るくらいの高さまで入れます。

- 発芽までは水道水でOKです。養液を入れると濃度が高すぎて発芽率が下がることがあるため、水だけで十分です。

ハイドロボールの洗い方

ハイドロボールには汚れや細かい粉がついていることがあるため、初めて使うときは必ず洗ってください。

- ボウルにハイドロボールを入れます。(栽培に使用するボウルを使うと、必要な量を把握しやすくなります。)

- 水を入れてよくすすぎ、ザルで水を切ります。

- これを繰り返して、水がきれいになるまで洗います。

- 容器が汚れているときは、洗ってから栽培をはじめてください。

種まき(ばらまき)

以下の手順で種まき(ばらまき)します。

- 全体に種を均等にばらまきます。

- 種が水に浮いたり、沈んだりしてしまうときは、水の量を減らしてください。

- 乾燥防止用に軽くラップをかけます。空気の通り道を確保したいので密閉はしないでください。

- もし表面が乾いていたら霧吹きなどで水を与えてください。

- 発芽したらラップを取り外してください。

アオコ対策(あると便利)

水耕栽培では、日光が当たるとアオコ(藻)が発生しやすくなります。アオコを防ぐためには、光を遮断することが効果的です。

アオコとは

水耕栽培で養液の中に発生する藻のことです。アオコは光を受けると増えやすく、水質を悪化させたり、植物の根がうまく育たなくなる原因になることがあります。

アオコ対策の方法

アオコを防ぐためのいくつかの方法をご紹介します。

- アルミホイルやアルミシートで容器を覆う

- 黒い容器を使用する

- 光を通さない素材の容器を使用する

- 培地を不透明な素材で覆う

必須ではありません

これらの対策はアオコを抑えるために有効ですが、必ずしも必要ではありません。光が当たる環境でも栽培は可能なので、まずは試してみて、アオコが発生したときに対策するか決めてもよいかもしれません。

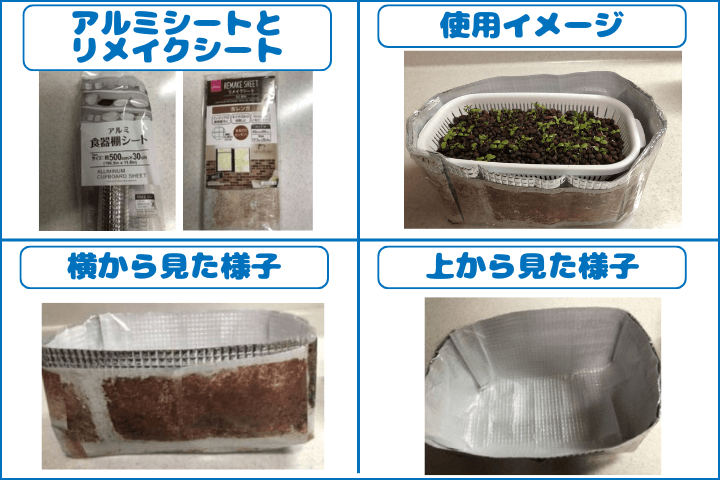

次に、アルミシートを使ったアオコ対策の一例をご紹介します。

アルミシートを使ったアオコ対策

アルミシートでカバーを作り、容器をその中に入れて栽培する方法です。

アルミシートカバーの作成方法

- アルミシートを水耕栽培用の容器より少し大きめに切ります。

- 切ったアルミシートをテープやホチキスを使って容器がすっぽり入る器の形に整えます。

- お好みでリメイクシートを貼ります。リメイクシートは飾り用なので、なくても問題ありません。

アルミシートカバーを使ったアオコ対策

- 完成したアルミシートカバーに水耕栽培用の容器を入れ、そのまま栽培します。

- 光をさえぎりながら栽培することで、アオコの発生を防ぐ効果が期待できます。

植物育成用LEDライトをあてる(あると便利)

日当たりが悪い場所や、徒長(とちょう)するときは、植物育成用のLEDライトを使うと、光不足を補いながら丈夫に育てやすくなります。

日当たりが足りないと感じたら、試してみるのも良いかもしれません。

徒長(とちょう)とは

植物の茎や葉が細長く伸びてしまう状態のことです。光不足や肥料の多さ、高温、植物を密集したままで育てると株間が狭くて光の取り合いが起こると徒長しやすくなります。

LEDライトを使うときのポイント

- 植物育成用のLEDライトを使用:普通の室内照明では効果が弱いので、「植物育成用」のものを選んでください。

- ライトの距離を調整:LEDライトが近すぎると葉焼けし、遠すぎると光不足になります。育てるスペースと植物の成長の様子を見ながら調整してください。

- 点灯時間の目安:1日中点けっぱなしにせず、12~16時間を目安につけてください。

- 室内栽培に便利:日光不足を補えるので、好きな場所で育てられます。

必須ではありません

- 植物育成用LEDライトは、光が足りないときに効果的です。

- 十分に日光が届く環境なら、LEDライトがなくても元気に育ちます。

- 光が足りる環境が整っていれば、無理にLEDライトを使う必要はありません。

- 環境に合わせて使うかどうかを選んでくださいね。

実際に使った感想

最初はレースカーテン越しの窓際で育てていましたが、植物が徒長(とちょう)したため、LEDライトを使ってみたところ、生育が改善し、置き場所も自由になりました。

下画像は、私が実際につかっている様子です。

発芽後の作業

根が成長したら養液に変更

発芽後、水耕栽培では、「養液」を使って植物に栄養を与えます。

養液とは

水耕栽培用の肥料を適量の水に溶かした液体のことです。

※肥料はパッケージに「水耕栽培用」と書かれているものを使ってください。

養液を与え始めるタイミング

植物の根がザルの底から出てきたら、容器に入っている水を捨て、養液に変更します。

作業手順

- ザルにセットしているボウルの水を捨てます。

- ボウルをきれいに洗い、養液を注ぐ準備を整えます。

- 以下は、養液を注ぐ前にやっておくと便利な作業です。(必須ではありません)

・根腐れ防止材の活用

・ザルとボウルの間に空間を作る

※作業内容については、次で詳しくご説明しますが、ご興味のない方は「養液の準備」に進んでご覧ください。

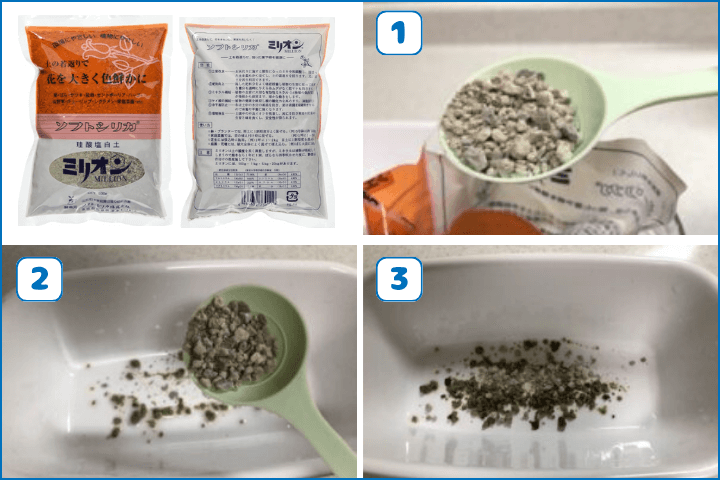

根腐れ防止材の活用(あると便利)

水耕栽培では、根がずっと水に浸かるため、根腐れが気になることがあります。その対策として、珪酸塩白土(けいさんえんはくど)やゼオライトを容器の底に入れておくと、水質を改善し、根腐れのリスクを減らす効果が期待できます。

必須ではありません

頻繁に容器を洗い養液を入れ直す場合は、容器内が清潔に保たれるので、根腐れ防止材を使わなくても問題ありません。 例えば、以下のような場合です。

- 暑い時期(容器内を洗う頻度が高いとき)

- 容器内が汚れやすい植物を育てるとき(例:ルッコラは根が細かく汚れやすいため、頻繁に洗うなら不要)

根腐れ防止材の使い方(珪酸塩白土)

ここでは「珪酸塩白土」の使い方をご紹介します。

- 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)を、ボウルの底に適量を入れます。

※入れすぎると植物によっては生育に影響が出る可能性があるため、量に注意してください。

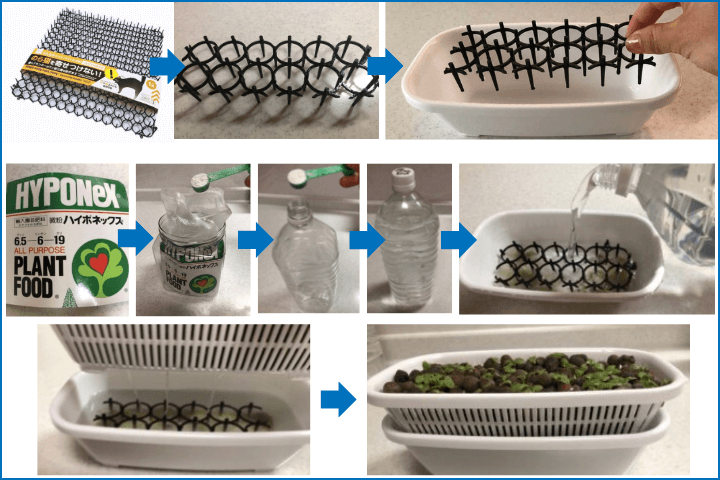

ザルとボウルの間に空間を作る(あると便利)

植物の根っこは、空気にふれる部分と、水につかる部分が必要です。

水耕栽培では、根っこがすべて水につかってしまうことがあります。そのため、根が呼吸できるように「猫除けマット」を使い、ザルとボウルの間に空間を作っておくと安心です。

空間を作ることで期待できる効果

- 根っこが空気に触れて酸素を取り込みやすくなります。

- 健康な根が増え、植物が元気に育ちやすくなります。

必須ではありません

猫除けマットは、根っこが水に浸かりすぎるのを簡単に防ぎたいときに便利ですが、たとえば以下の場合は、必要ありません。

- 養液を入れる量を調整して根っこが空気にふれる部分を作る

- ペットボトルのフタなどを置いて空間を作る

作業手順

- 猫除けマットをボウルのサイズに合わせて切ります。

- 長いトゲの部分を下向きにしてボウルの底に置きます。

養液の準備

ここでは「微粉ハイポネックス」を使った養液の作り方をご紹介します。

使う肥料によって作り方が異なるので、パッケージに書かれた使い方を確認してくださいね。

養液の作り方(微粉ハイポネックス)

- 空の2Lのペットボトルに、微粉ハイポネックスを2g入れます。

- そのペットボトルに満杯になるまで水(2L)を加えます。

- 蓋を閉めて軽く振り、肥料が完全に溶けたら、養液として使用できます。

養液を入れる

養液を入れる量は、発芽直後は根の長さにバラつきがあるため、一番短い根も養液に届くように、ハイドロボールが軽く湿る程度に入れます。

作業手順

- ボウルに養液を注ぎます。育てている植物が入ったザルを置いたときに、ハイドロボールの下1/3程度が養液に浸かる量を目安にしてください。

- ザルをボウルにセットします。

間引き

間引きとは、成長の過程で密集している苗や植物の一部を取り除く作業です。

これにより、残った苗に十分なスペースと栄養を与え、健康的に育てることができます。

間引きのタイミング

間引きを行うタイミングは、植物の種類や育てる環境によって違いますが、基本的な目安は以下の通りです。

※間引きは成長の様子を見ながら数回に分けておこなうため、一度にたくさん間引かないように気をつけてください。

発芽直後(1回目)

- 種が発芽して葉が数枚出てきたら、間引きのタイミングです。元気な苗を残して、弱いものや重なり合っているものを取り除きます。

- 残す間隔は、育てている植物によりますが、葉がしっかり広がるスペースが確保できる程度にします。

本葉が1〜2枚のとき(2回目)

- 本葉が出てきたら、成長が遅い苗や、密集しすぎている苗をさらに間引きします。

- ここでも残す間隔は、葉がしっかり広がるスペースが確保できる程度にします。

本葉が4〜5枚のとき(最終)

- 苗がしっかり育ってきたら、最終的な間引きを行います。ここでは、元気な苗を残し、植物どうしが重ならないようにスペースを確保します。

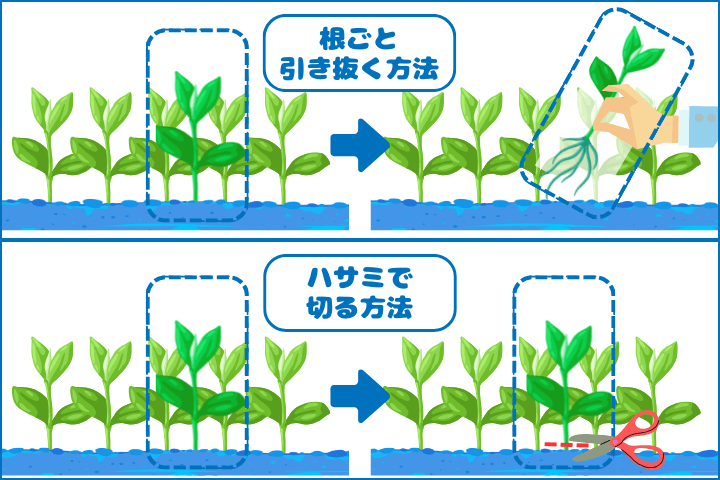

間引きの方法

間引きの方法には、引き抜く方法、ハサミで切る方法の2種類があります。

引き抜く

間引きする苗を、手やピンセットで根ごと引き抜きます。

基本的な方法はどのタイミングでも同じですが、苗が成長してくると根がしっかり張るため、水の中で他の根と絡み合っている場合があります。

強引に引き抜くと、残したい苗まで一緒に抜けたり、傷つけてしまうことがありますので、残したい苗の根元を手で押さえながら、間引きする苗をゆっくり引き抜いてくださいね。

ハサミで切る

残したい苗の根を傷つけたくないときは、間引きする苗の株元をハサミで切ります。これにより、残したい苗の根が傷つくリスクを減らせます。ハサミは使用前に消毒しておくと病気の予防になります。

ハサミを使用する際には、ケガをしないように注意してください。

間引き苗を他の容器で育てる方法

間引きした苗(根っこの付いている苗)は、他の容器に植え替えて育てることもできます。

植え替え方法については、こちらの記事でご紹介しています。よかったらご覧ください。

その後の管理

養液の補充

養液は蒸発したり、植物に吸収されたりして、で少しずつ減っていきます。定期的に養液の量を確認し、適量を補充することが大切です。

養液を入れる量は、発芽直後と根が成長した後で変わりますので、以下の目安を参考にしてくださいね。

発芽直後(根が短い時期)

発芽直後は根の長さにバラつきがあるため、一番短い根も養液に届くようにします。ハイドロボールが軽く湿る程度に補充してください。

養液を入れる目安

- ハイドロボールの下1/3くらいの高さ

根が全体的に伸びてきたら

根が成長してきたら、養液の量を少し調整します。根っこが養液に浸かっていない部分を作ることで、酸素不足を防ぎ、健康に育ちやすくなります。

養液を入れる目安

- 根っこが養液につかっていない部分がある状態

- 根全体の半分〜2/3くらいが養液に浸かる高さ

注意点

- 根全体が養液に浸からないようにしてください。

容器を清潔に保つ

- 容器内が汚れていたら容器を洗い、きれいな状態に保ちます。

- 特に夏場の暑い時期は、細菌や藻類の繁殖を防ぐために、容器内をできれば週に1回程度洗うことを目安にすると安心です。

収穫

根菜の収穫方法

- 小カブや、ニンジンなどの根菜は、根元をしっかり持って、丁寧に引き抜きます。

葉物野菜の収穫方法

葉物野菜は、大きく分けて2種類の収穫方法があります。また、収穫方法を工夫するだけで簡単にループ栽培を楽しむことができます。

葉を1枚ずつ収穫(ループ栽培)

外側の葉から1枚ずつ収穫する方法です。中心部分の葉を残しておけば、新しい葉が育ち、繰り返し収穫ができます。

収穫方法

- 外側の葉をハサミや手で切り取ります。

- 中心部分の葉を残しておくと、新しい葉が育ちます。

- 新しい葉が育ったら、また外側の葉を収穫します。

収穫のポイント

- 中心部分の葉は収穫せずに残しておいてください。

内側の葉を残すと、植物は光合成を続けてエネルギーを作り、新しい葉が育ちやすくなります。 - 収穫を繰り返すことで、新鮮な葉物野菜を長期間楽しめ、節約にもなります。

株全体を収穫

株全体を収穫する方法です。葉物野菜が十分に成長したら、株をまるごと収穫します。

収穫方法

- 引き抜く:根元をしっかり持って、丁寧に引き抜きます。

- ハサミで切る:根が絡まって引き抜けないときは、根元からハサミで切り取ります。

収穫のポイント

- 根が絡まっている場合、無理に引き抜こうとせず、ハサミで切り取ると安全です。

間引きしながら収穫するときのポイント

- 少しずつ収穫しながら育てるときは、残したい株の根や葉を傷つけないように気をつけてください。

- 成長した植物は、引き抜くと隣の根を傷つける可能性があるため、ハサミで切って収穫すると安心です。

- 引き抜くときは、残したい株の根元を手で押さえながら、ゆっくり引き抜いてください。

まとめ

水耕栽培は、初心者でも簡単に始められ、室内でも楽しめる家庭菜園の方法です。ハイドロボールを使用した栽培方法をご紹介しましたが、バーミキュライト、スポンジ、ペットボトルを使うなど、他にもさまざまなやり方があります。ご自身に合った栽培方法を試してみてくださいね。

今回は、初心者でも簡単にできる水耕栽培方法についての記事でした。

ズボラさんでも楽しめる家庭菜園、参考になれば嬉しいです。

共有の喜びと、心からの感謝を込めて。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。